Le lérot, ce petit mammifère nocturne souvent méconnu, joue un rôle essentiel dans l’écosystème qui l’entoure. Son espérance de vie, bien qu’elle semble modeste, peut varier significativement selon les conditions environnementales dans lesquelles il évolue. Cette étude approfondie nous plonge dans le monde fascinant de cet animal, explorant ses modes de vie, ses adaptations et les menaces qui pèsent sur lui. De sa biologie à son environnement, nous allons découvrir comment, au gré des saisons, l’espérance de vie du lérot est influencée par divers facteurs.

Les caractéristiques biologiques du lérot

Le lérot, ou Eliomys quercinus, est un petit rongeur appartenant à la famille des Gliridés. Avec une longueur de corps allant de 100 à 170 mm et une queue mesurant entre 90 et 150 mm, il est facilement reconnaissable grâce à son masque facial noir et sa queue touffue. Avant d’entrer en hibernation, ce petit mammifère peut peser jusqu’à 210 g, ce qui montre l’importance de ses réserves de graisse pour traverser les mois d’hiver.

Mais au-delà de son apparence, c’est son comportement qui le rend unique. Le lérot est principalement nocturne, ce qui lui permet d’éviter les prédateurs tout en cherchant de la nourriture. Il se nourrit d’une variété de proies, allant des fruits aux petits vertébrés, ce qui témoigne de son opportunisme alimentaire. Une adaptation cruciale qui lui permet de survivre dans divers environnements.

L’alimentation variée du lérot

Le régime alimentaire du lérot est typique d’un rongeur omnivore, et il est important de comprendre ses préférences alimentaires pour apprécier son mode de vie.

- Fruits : poires, pommes et diverses baies.

- Proies animales : œufs, oisillons, insectes et petits mammifères.

- Autres aliments : escargots et larves, essentiels pour une alimentation équilibrée.

Cette diversité alimentaire lui permet de s’adapter à différentes saisons, un atout non négligeable lorsque la disponibilité des ressources fluctue. Par exemple, en automne, le lérot amasse des réserves de graisse, essentiel pour sa survie durant l’hibernation d’hiver qui peut durer jusqu’à six mois.

Les habitats du lérot et leur impact sur l’espérance de vie

Les habitats naturels du lérot sont variés : on les trouve dans les forêts de feuillus, les bocages, les vergers et même dans les zones péri-urbaines. Ces environnements leur offrent à la fois abri et ressources alimentaires. Plus le lérot a accès à un habitat riche et diversifié, plus son espérance de vie sera élevée.

En milieu naturel, le lérot exploite des cavités d’arbres, de vieux nids, et même des murs recouverts de végétation pour s’abriter. Dans certains cas, il profite des ressources humaines en s’installant dans des greniers ou des remises. Cette capacité d’adaptation à divers milieux est cruciale pour sa survie.

Évaluation des habitats possibles

Voici un tableau récapitulatif des habitats favorables au lérot, mettant en évidence leurs caractéristiques :

| Type d’habitat | Caractéristiques | Impact sur l’espérance de vie |

|---|---|---|

| Forêts de feuillus | Richesse en nourriture et protection | Augmente l’espérance de vie |

| Bocages | Diversité de proies et abris | Augmente la survie des jeunes |

| Verger | Riche en fruits, facilité d’accès | Favorise la reproduction |

| Zones péri-urbaines | Abrices anthropiques, mais risques de conflit | Variable selon les conditions |

La conservation de ces habitats est donc primordiale. Moins un lérot se sent menacé et plus il a de chances d’accéder à une alimentation suffisante, ce qui peut augmenter son espérance de vie, généralement de 3 à 4 ans en milieu naturel.

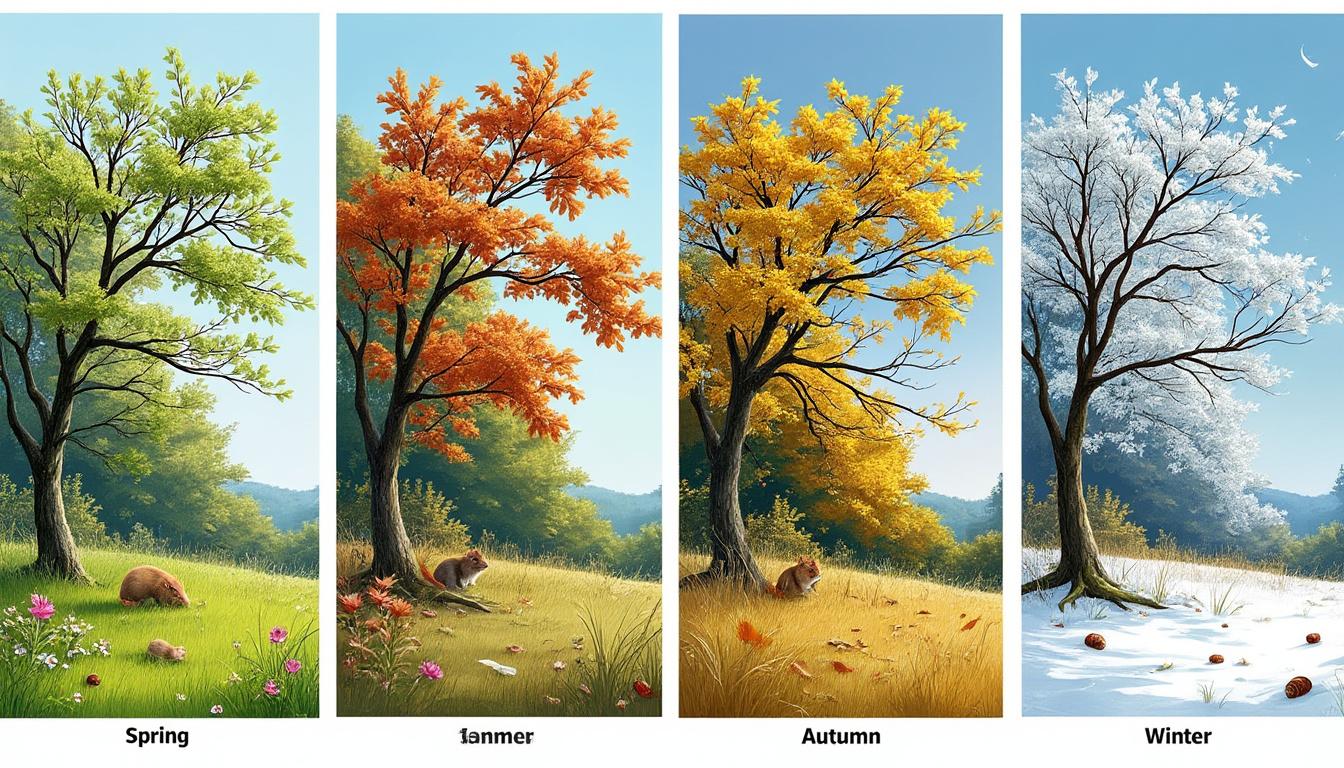

L’impact des conditions climatiques sur la vie du lérot

Les conditions météorologiques jouent un rôle fondamental dans la durée de vie du lérot. Les hivers rigoureux, par exemple, peuvent réduire les ressources alimentaires et affecter la santé de l’animal. En 2025, alors que la biodiversité mondiale fait face à des enjeux critiques, cette fragilité est plus que jamais mise en lumière.

Les hivers doux, quant à eux, peuvent augmenter la disponibilité de la nourriture et permettre une meilleure survie durant la saison froide. Le lérot, se nourrissant de baies et de fruits en début de saison, doit se préparer en accumulant de la graisse au fil des mois d’été et d’automne.

L’importance de l’adaptation

Les temps de reproduction, qui s’étendent d’avril à septembre, influencent également l’espérance de vie. Dans des conditions favorables, les femelles peuvent avoir jusqu’à deux portées par an, chacune comprenant de 2 à 8 petits. Cela signifie que plus les conditions climatiques sont favorables, plus leurs chances de survie augmentent. Mais des hivers rigoureux peuvent aussi entraîner une mortalité plus élevée chez les jeunes lérots. L’adaptation à ces cycles et à ces fluctuations est donc cruciale pour le maintien de la population.

Menaces environnementales et leur influence sur l’espérance de vie

Le lérot fait face à un certain nombre de menaces qui peuvent considérablement réduire son espérance de vie. La destruction de son habitat, souvent due à l’urbanisation, à l’agriculture intensive et aux pratiques de déforestation, représente le principal danger pour cette espèce. En effet, moins il y a d’endroits pour se cacher et se nourrir, plus les lérots sont vulnérables.

De plus, l’utilisation de pesticides et la pollution chimique mettent en péril leur santé. Lorsqu’un lérot consomme des aliments contaminés, les effets sur sa santé peuvent être dévastateurs. Ces substances diminuent la disponibilité de proies alimentaires, ce qui impacte directement leur potentiel de survie. Les pièges empoisonnés, posés pour contrôler d’autres rongeurs, tiennent également un rôle fatal, touchant également les lérots.

Impacts spécifiques des menaces

Voici un tableau récapitulatif des menaces majeures et de leurs impacts sur le lérot :

| Menace | Impact sur l’espérance de vie |

|---|---|

| Destruction de l’habitat | Réduction des zones de vie et de reproduction |

| Pesticides | Intoxication et réduction de l’alimentation |

| Pollution | Détérioration de la santé et des ressources alimentaires |

| Pièges empoisonnés | Mort accidentelle, donc réduction de la population |

Protéger les lérots nécessite une sensibilisation accrue auprès du grand public et des politiques de conservation ciblées. L’effort collectif devient alors essentiel pour garantir leur pérennité.

Les enjeux de la conservation du lérot

En 2025, alors que nos écosystèmes sont en péril, il est crucial de rechercher des solutions pour la protection du lérot. Ce petit mammifère joue un rôle clé dans son habitat, contribuant à la biodiversité tout en étant un indicateur de la santé de notre environnement. La conservation passe par des stratégies comprenant la préservation de ses habitats, la réduction de l’utilisation de pesticides, ainsi que la sensibilisation des communautés locales.

Une telle stratégie pourrait s’appuyer sur l’expertise d’organisations comme le Muséum National d’Histoire Naturelle et le National Geographic, qui travaillent à la préservation de la faune et la flore. La mise en œuvre de projets de conservation et d’éducation peut inciter les populations à protéger ce mammifère emblématique et ses habitats.

Mesures de conservation efficaces

Pour favoriser la conservation du lérot, des actions concrètes doivent être mises en place, telles que :

- Restauration des habitats naturels et des corridors écologiques.

- Réduction des pesticides dans l’agriculture.

- Sensibilisation du public sur l’importance de préserver cette espèce.

- Collaboration avec des instituts de recherche pour étudier son comportement.

Chaque action peut faire la différence pour garantir un avenir à cette espèce précieuse. Le lérot, malgré sa petite taille, est un pilier de la conservation de la biodiversité.

Comportements saisonniers et leur impact sur l’espérance de vie

Les comportements du lérot sont étroitement liés à sa survie et à sa reproduction tout au long de l’année. L’hiver est marqué par un état d’hibernation qui peut durer jusqu’à six mois, période durant laquelle l’animal dormira profondément, utilisant ses réserves accumulées.

Au printemps, alors que les températures se radoucissent, le lérot sort de sa torpeur, prêt à s’accoupler. Ce retour à la vie active est crucial pour le développement de sa population. Les périodes de reproduction, optimales lorsqu’il y a abondance de nourriture, sont déterminantes pour leur fécondité. Un habitat riche et accessible facilite cette reprise d’activité.

Les cycles de reproduction

Les cycles reproductifs sont influencés par l’environnement. Pendant la saison des amours, le lérot montre des comportements de cour qui peuvent avoir un impact significatif sur la taille des portées :

| Cycle reproductif | Durée | Portée moyenne |

|---|---|---|

| Période de reproduction | Avril à Septembre | 2 à 8 petits |

| Durée de gestation | 22 à 23 jours | N/A |

| Indépendance des jeunes | 2 mois | N/A |

Les jeunes lérots deviennent indépendants à l’âge de deux mois, mais ils doivent également faire face à des défis constants, tels que la compétition pour la nourriture et la prédation. L’accès à une alimentation abondante durant leurs premières semaines de vie est essentiel pour leur survie et pour la perpetuation de l’espèce.

Questions fréquentes sur le lérot

Quelle est la durée de vie moyenne d’un lérot ?

La durée de vie d’un lérot varie généralement entre 3 et 4 ans, dépendant des conditions environnementales.

Quelles sont les menaces principales qui pèsent sur le lérot ?

Les principales menaces pour le lérot incluent la destruction de son habitat, l’utilisation de pesticides et la pollution chimique, ainsi que la prédation naturelle.

Comment le lérot se prépare-t-il pour l’hiver ?

Avant l’hiver, le lérot accumule des réserves de graisse et se réfugie dans des abris comme des trous d’arbres ou des nids.

En quoi l’adaptation du lérot est-elle significative?

Le lérot dit ‘adaptabilité’ lui permet de survivre dans divers habitats tout en ajustant son régime alimentaire et ses comportements face aux conditions climatiques.

Comment peut-on aider à la conservation du lérot ?

On peut contribuer à la conservation du lérot en préservant son habitat, en réduisant l’utilisation de pesticides et en sensibilisant les populations locales aux enjeux de la biodiversité.